朝起きたときからなんとなく頭が重い、肩がこる、気分が沈む…。

そんな不調が続くと「もしかして天気のせい?」と感じることはありませんか。

11月に入ると、気圧の変化が大きくなり、頭痛やめまい、だるさなどの“天気痛”が増える季節に入ります。

寒暖差も重なり、自律神経が乱れやすく、体も心もバランスを崩しやすい時期です。

特にデスクワークが多い人や、冷え性・肩こり体質の人は、血流が滞ることで症状が強く出る傾向があります。

本記事では、気圧の変化がもたらす体のサインをわかりやすく整理しながら、すぐに実践できるケア方法を紹介します。

薬に頼りすぎず、日常の中で整えるコツを美容・健康の視点からお伝えします。

頭痛を和らげるツボ押し、香りでリラックスするアロマ法、サロンでできるヘッドスパケアなどもあわせて解説。

季節の変わり目にゆらぎがちな体をやさしくサポートし、「なんとなくだるい」を少しずつ軽くしていくためのヒントを見つけていきましょう。

11月はなぜ危険?気圧頭痛のメカニズム

秋が深まり、冬へと移ろう11月は、実は気圧頭痛(天気痛)に悩まされる人が増える季節です。

その原因は、この時期特有の気象変化が、

私たちの体の気圧センサーと自律神経に大きな負担をかけることにあるのをご存知ですか?

🔳 気圧変化をキャッチする内耳の仕組み

なぜ、天気が崩れると頭が痛くなるのでしょうか。

その鍵を握っているのが、耳の奥にある「内耳(ないじ)」という器官です。

内耳は、音を聞くための聴覚器官であると同時に、体のバランスをとる平衡感覚をつかさどる大切な場所です。

そして最新の研究では、この内耳に気圧の変化を感知するセンサーがあることが分かっています。

低気圧が近づいて気圧が急に下がると、内耳のセンサーがその変化を敏感にキャッチします。

気圧が変化するたびに、このセンサーが過剰に反応すると、

その情報が脳に「ストレス」として伝わってしまいます。この内耳の敏感さが、気圧頭痛の始まりなのです。

🔳 気圧と自律神経の乱れの深い関係

内耳から送られた過剰な気圧変化のストレス情報は、

私たちの体調を自動でコントロールしている自律神経のバランスを崩してしまいます。

自律神経には、体を活動的にする交感神経と、

体を休ませる副交感神経があり、この二つがバランスを取り合って体の調子を整えています。

しかし、気圧の急激な変化というストレスが入ると、

バランスが乱れてしまい、特に交感神経が優位になりやすくなります。

交感神経が優位になると、血管が収縮し、その後、反動で一気に血管が拡張してしまいます。

この脳の血管が拡張するときに、血管の周りにある三叉神経(さんさしんけい)が刺激され、

ズキズキとした片頭痛のような痛みが起こるのです。

自律神経の乱れは、頭痛だけでなく、

めまい、

だるさ、

倦怠感

といった体調不良にもつながってしまいます。

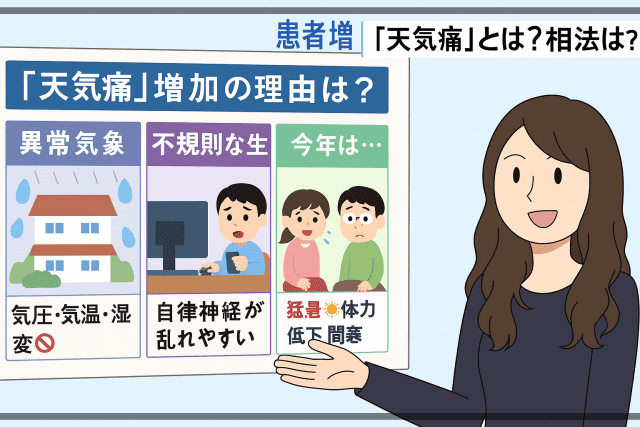

🔳 11月の天気の特徴と頭痛が増える理由

11月は、秋雨前線が通過したり、西高東低の気圧配置が頻繁に入れ替わったりと、

気圧の変動が非常に大きくなる時期です。

さらに、秋から冬への移行期は、日中の暖かさと朝晩の冷え込みによる寒暖差が大きくなります。

この急激な寒暖差も、体温調節を担っている自律神経にとって大きな負担となるのです。

つまり、11月は「大きな気圧変化」と「激しい寒暖差」

という自律神経を乱す二大要因が重なり合うため、

一年の中でも特に気圧頭痛が増えやすい「危険な季節」だと言えるでしょう。

季節の変わり目特有の天気の崩れには、特に注意が必要です。

あなたの不調は気圧頭痛のサイン?

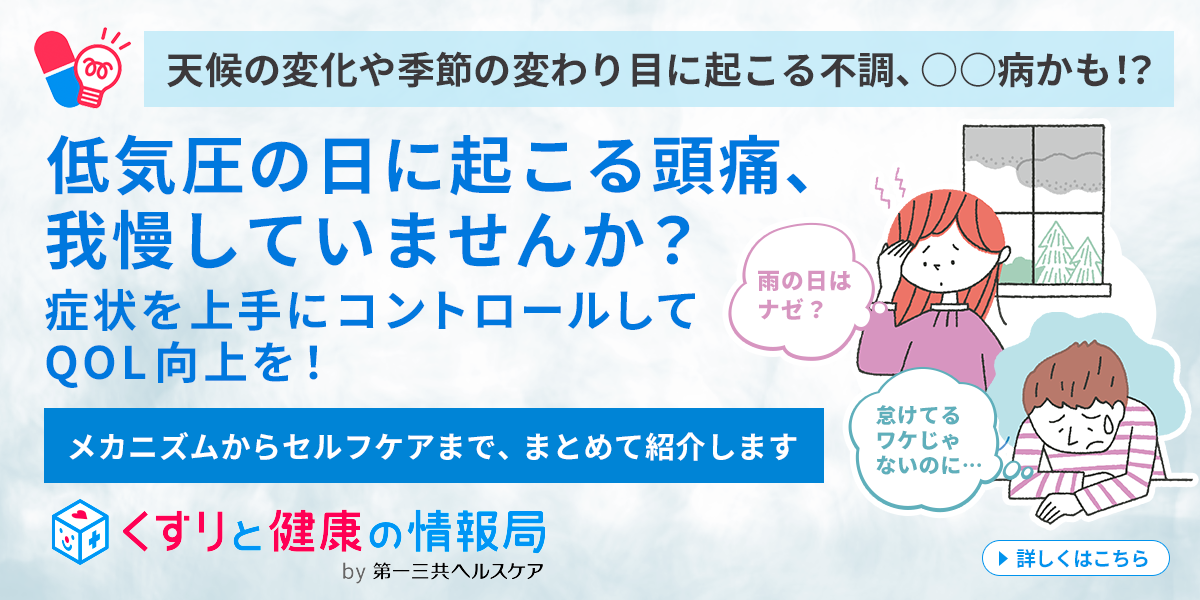

低気圧の日に感じる不調は、単なる体調不良ではなく、

気圧頭痛(気象病)のサインかもしれません。

自分の症状が気圧の変化によるものかを知ることは、

正しいケアを始めるための第一歩になります。

🔳 低気圧で起こる頭痛の種類と特徴

気圧の変化で引き起こされる頭痛は、主に二つのタイプに分けられます。

ご自身の頭痛がどちらに当てはまるかチェックしてみましょう。

片頭痛(へんずつう)

「ズキンズキン」と脈打つような強い痛みが頭の片側、または両側に起こるのが特徴です。低気圧の接近により脳の血管が拡張し、周囲の三叉神経を刺激することで痛みが生じると考えられています。光や音に過敏になったり、吐き気を伴ったりすることもあります。

緊張型頭痛(きんちょうがたずつう)

頭全体が「ぎゅーっと締め付けられる」ような、重い痛みが特徴です。気圧の変化による自律神経の乱れで、肩や首の筋肉が緊張し、血流が悪くなることで引き起こされます。元々、肩こりや首のこりがひどい人に起こりやすい傾向があります。

最新の情報では、気圧の変化で、どちらか一方だけでなく、両方のタイプの頭痛が混合して起こるケースもあることが分かっています。

. 🔳 要注意!頭痛以外の体調不良サイン

気圧の変化は、内耳を通じて自律神経を乱すため、

頭痛以外にも非常に多様な症状を引き起こします。

これらの症状が天気の崩れと連動している場合、それは気象病(天気痛)のサインです。

| 症状のタイプ | 具体的なサインの例 |

| 感覚器の不調 | めまい、耳鳴り、乗り物酔いのような吐き気 |

| 神経系の不調 | 関節痛、古傷の痛み、神経痛の悪化 |

| 精神的な不調 | 気分の落ち込み、イライラ、倦怠感、ブレインフォグ(頭にモヤがかかった感じ) |

| その他の不調 | 肩こり、むくみ、下痢などの胃腸障害 |

特に低気圧による自律神経の乱れは、活発になるはずの交感神経と、リラックスするはずの副交感神経のバランスを崩し、活動的なはずの低気圧時にも強い眠気やだるさを感じることがあるのです。

🔳 気圧頭痛になりやすい人のチェックリスト

気圧頭痛は、誰もがなる可能性がある一方で、内耳の感度や自律神経の乱れやすさによって、

症状の出やすさに個人差があります。

以下に当てはまる項目が多い人は、気圧の影響を受けやすい体質かもしれません。

● 頭痛持ちである(特に片頭痛)

● 乗り物酔いをしやすい

● 女性である(特に生理周期や更年期に症状が悪化しやすい)

● 姿勢が悪い(猫背、ストレートネックなど)

● 肩や首のこりが慢性的にひどい

● 日常的にストレスを感じることが多い

● 血圧が低めである

※これらの特徴を持つ人は、気圧の変化を察知する内耳が特に敏感である、

あるいは自律神経の調整機能が低下している可能性があります。

まずはご自身の体質を知ることが、適切な対策を立てる第一歩となりますね。

予測と記録が鍵!頭痛との付き合い方

気圧頭痛は、いつ来るかわからないからこそ不安になります。

最新の研究や体験談によると、症状を正確に把握し、天気と関連づけて記録することが、

頭痛をコントロールする大きな一歩になります。

🔳 頭痛・めまい・肩こりなど典型的な症状

気圧の変化で体調が悪化すると、まず現れやすいのが、

内耳と自律神経の乱れに直結した典型的な症状です。

これらの症状は、低気圧の接近時に特に強くなる傾向があります。

頭痛: 「ズキンズキン」と脈打つような片頭痛や、頭全体を締め付けられるような緊張型頭痛が多く見られます。低気圧により血管が拡張し、三叉神経が圧迫されることが主な原因です。

めまい・ふらつき: 内耳の気圧センサーが過敏になることで、平衡感覚に異常が生じ、「ふわふわする」「立ちくらみがする」といった症状が現れます。

肩こり・関節痛: 自律神経の乱れが筋肉の緊張を引き起こし、肩や首の血流が悪くなることで、慢性的な肩こりが悪化したり、古傷がうずくような痛みを感じたりすることもあります。

特に片頭痛は、気圧が1000hPaを下回る時や、1日で4〜5hPa以上の急な変化があるときに発症しやすいことがわかっています。

🔳 倦怠感・むくみ・気分の落ち込みなどの波及的な症状

気圧頭痛は、自律神経の乱れを介して、全身の不調へと波及します。

頭痛がなくても、以下の症状が天気の崩れと連動している場合は「気象病」かもしれません。

倦怠感・だるさ: 自律神経のバランスが崩れると、本来は活動的であるべきときにも強い疲労感や全身のだるさを感じます。寝ても疲れが取れないと感じることもあります。

むくみ(浮腫): 低気圧により、体内の水分バランスが乱れて余分な水分が溜まりやすくなります。特に内耳がむくむと、気圧センサーがさらに敏感になり、症状を悪化させる一因となるのです。

気分の落ち込み・イライラ: 自律神経の乱れは、セロトニンなどの神経伝達物質の分泌にも影響し、抑うつ状態や集中力の低下、イライラ感といった精神的な不調を引き起こすことも少なくありません。

※最新の調査では、低気圧不調を感じる人の半数以上が、頭痛だけでなく、

こうした複数の波及的な症状を同時に抱えていることが分かっています。

🔳「この症状は気圧変化が原因かも?」セルフチェック項目

ご自身の不調が気圧変化によるものかを見極めるために、

以下の項目でセルフチェックをしてみましょう。

当てはまる項目が多いほど、気象病の可能性が高いと言えます。

● 雨が降る前や台風が来る前に、何となく体調が悪くなる

● 乗り物酔いをしやすい方である

● 飛行機や新幹線に乗ると耳が詰まったような感覚になりやすい

● 冷え性で手足がいつも冷たい

● 肩こりや首のこりが慢性的にひどい

● 天気が悪いと気分も落ち込みやすい

● 季節の変わり目に体調を崩しやすい

● 骨折などの古傷が天候によって痛むことがある

※特に「耳の不調(めまい、耳鳴り、詰まり感)」と

「自律神経系の不調(倦怠感、冷え、肩こり)」がセットで現れる場合は、

気圧変化に体が過敏に反応している証拠と言えるでしょう。

今すぐできる!気圧頭痛のセルフケア

気圧頭痛のつらい症状は、体が気圧の変化にうまく適応できていない状態です。

症状が出たときに慌てないよう、内耳と自律神経のバランスを整えるための具体的な

ホームケアと生活習慣を見直しましょう。

🔳 身体を温め・血流を促すホームケア(耳まわりマッサージ・入浴など)

気圧の変化で自律神経が乱れると、血行不良になりがちです。

特に気圧センサーがある内耳の血流を促すことで、内耳のむくみが解消され、

気圧への過敏な反応を抑えることが期待できます。

● くるくる耳マッサージ: 耳を軽くつまみ、上下、斜め、後ろにそれぞれ5秒ずつ引っ張ります。その後、耳全体を手のひらで温めるようにくるくると回す動作を数回繰り返してください。これを朝晩行うことで、内耳周辺の血行が改善され、めまいや頭痛の予防に役立ちます。

● 首や肩の温め: 蒸しタオルや温かいシャワーで、首の後ろや肩をしっかりと温めます。血行が良くなることで、緊張型頭痛の原因となる筋肉の凝りがほぐれ、頭痛が軽減されます。

● 半身浴: 38〜40℃程度のぬるめのお湯にゆっくりと浸かる半身浴は、副交感神経を優位にし、リラックス効果を高めます。体全体の血流も良くなり、自律神経のバランスを整えるのにとても有効です。

🔳 生活習慣で整える:睡眠・食事・運動・ストレス管理

自律神経を安定させ、気圧変化に負けない体を作るには、日々の規則正しい生活が最も重要です。

- 睡眠: 質の良い睡眠は、自律神経を整える土台です。寝る前のスマホ操作を控え、毎日決まった時間に寝起きする習慣を心がけましょう。

- 食事: 血液をサラサラにするDHA・EPAを含む青魚や、自律神経の働きをサポートするビタミンB群、ミネラルを積極的に摂ってください。最新の情報として、自律神経の乱れは腸内環境の悪化と関連することも指摘されており、発酵食品などで腸活を行うことも推奨されています。

- 運動: 激しい運動ではなく、ウォーキングやストレッチなどの軽い有酸素運動を継続して行いましょう。全身の血行が良くなるだけでなく、自律神経のバランスを整える効果があります。

- ストレス管理: ストレスは自律神経の大きな乱れの原因です。趣味や深呼吸、アロマテラピーなど、自分なりのリラックス法を見つけて、溜め込まないようにすることが大切ですね。

🔳 市販薬・漢方・専門医相談の判断ポイント

セルフケアを行っても症状が改善しない場合は、

薬や専門家の力を借りることをためらわないでください。

● 市販薬: 頭痛が始まったら痛みが軽いうちに鎮痛薬を飲むのが基本です。ただし、飲みすぎるとかえって頭痛を悪化させる薬剤性頭痛になる可能性があるため、月に10回以上飲む場合は注意が必要です。

● 漢方薬: 体質改善からアプローチする漢方薬は、気圧頭痛の体質改善に効果的です。特に五苓散(ごれいさん)は、内耳の水分の代謝を改善し、めまいや頭痛を和らげる効果が期待できるとされています。

● 専門医の相談: 市販薬が効かない、めまいや吐き気がひどい、または今まで経験したことのない強い頭痛の場合は、脳神経内科や耳鼻咽喉科の専門医に相談しましょう。他の重篤な病気が隠れていないか確認することも重要です。

11月の季節特有+美容・サロン視点のケア提案

11月特有の気象条件は、体調だけでなく、美容面にも大きな影響を与えます。

自律神経と血行不良にアプローチするサロンケアとホームケアを組み合わせることで、

頭痛と美容の悩みを同時に解決する「気圧美容」を実践しましょう。

🔳 11月の低気圧・寒暖差・乾燥が美容&体調に与える影響

11月は、低気圧による自律神経の乱れに加え、急激な寒暖差と空気の乾燥という、

美容と体調にとって見過ごせない要因が重なります。

寒暖差: 寒暖差が激しいと、体温調節のために自律神経が過剰に働き、疲労やイライラが生じやすくなります。これにより、肌のターンオーバーが乱れ、くすみや肌荒れの原因になります。

乾燥: 空気が乾燥することで、頭皮や髪の水分が失われ、フケやかゆみ、髪のパサつきが進行します。頭皮環境の悪化は、薄毛や抜け毛にもつながりかねません。

低気圧によるむくみ: 低気圧で血行不良や水分代謝の悪化が起こると、顔や頭皮もむくみやすくなります。頭皮がむくむと、頭の重さや頭痛が悪化するだけでなく、フェイスラインのたるみにもつながると言えるでしょう。

🔳 美容師目線でおすすめしたい「頭皮・首・肩ケア」メニュー

気圧による体調不良と美容の悪化を同時に防ぐには、

血流が滞りやすい頭皮・首・肩への集中的なアプローチが非常に効果的です。

● ヘッドスパ: 美容室のヘッドスパは、凝り固まった頭皮の血行を促進し、自律神経を整えるのに最適です。特に、首の付け根にある**ツボ(天柱・風池など)**を刺激してもらうことで、内耳の血流も改善し、気圧頭痛の軽減が期待できます。頭皮のむくみが取れることで、リフトアップ効果も得られます。

● 炭酸泉: シャンプー時に炭酸泉を使用してもらうと、炭酸ガスが頭皮から浸透し、血管を強制的に拡張させる作用があります。これは、自律神経の乱れによる血行不良をダイレクトに改善する最新の美容アプローチとして注目されています。

● ネック・デコルテマッサージ: 首や肩の凝りは、頭痛やたるみの直接的な原因です。美容院での施術の最後に、リンパの流れを意識したマッサージをしてもらうことで、老廃物が流れやすくなり、顔のむくみ解消と頭痛予防につながります。

🔳 サロン×ホーム併用で「気圧美容」実践する流れ

最高の効果を得るためには、サロンでのプロのケアと、

自宅で毎日行うホームケアを連携させることが大切です。

| ステップ | 実施場所 | 具体的な内容 | 頻度・タイミング |

| 特別ケア | サロン | ヘッドスパ、炭酸泉、集中マッサージ | 月に1~2回、低気圧予報の前日 |

| 日常ケア | ホーム | くるくる耳マッサージ、首肩ストレッチ | 毎日、特に朝と晩の洗顔時 |

| 環境ケア | ホーム | 加湿器の使用、アロマテラピー(ラベンダーなど) | 毎日、乾燥が気になるとき |

特に低気圧が接近する前日にサロンケアで血流を最大限に高めておくことは、

翌日の頭痛発症リスクを抑える戦略的な「気圧美容」です。

自宅では、温めやマッサージで血行を維持し、乾燥対策を徹底して、

11月の難敵に備えていきましょう。

気圧頭痛を予防し、日常を快調に保つために

気圧頭痛は、適切な「予測と記録」を行い、症状が出る前に手を打つことで、

その影響を最小限に抑えられます。

最後に、日常を快調に保つための具体的な予防法と、

専門医へ相談するタイミングを確認しましょう。

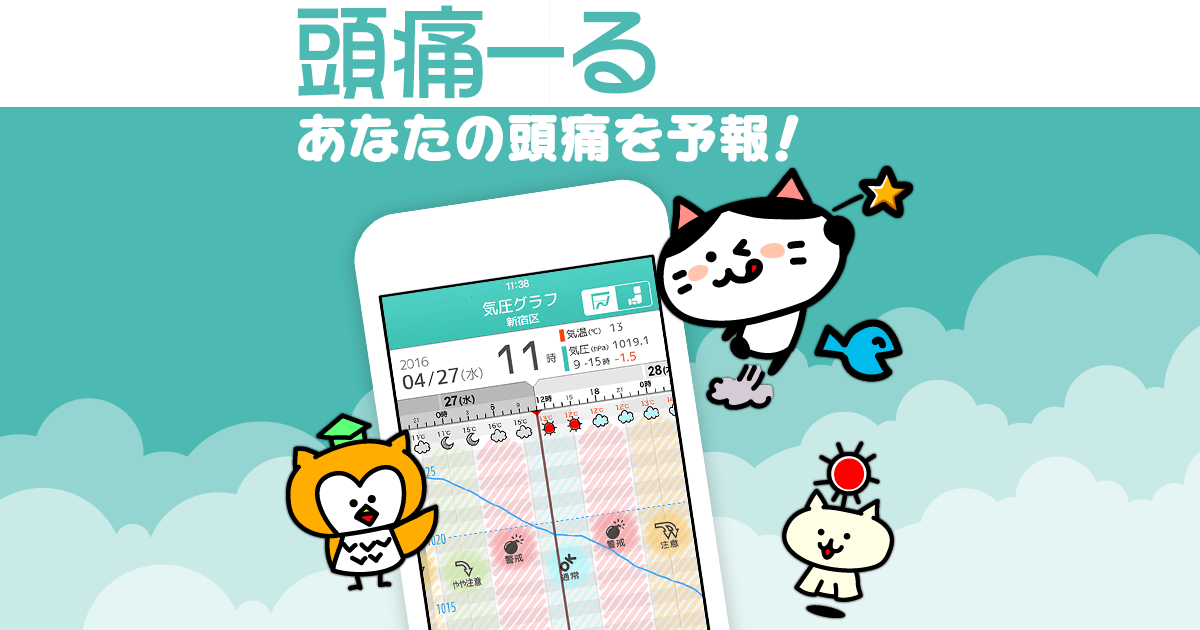

🔳 気圧変化を予測して準備する:天気予報・アプリ活用法

気圧頭痛対策の最新のトレンドは、「先手必勝」です。

頭痛が起こる原因となる気圧の急降下を事前に知ることで、

予防策を講じる時間的猶予が生まれます。

専用アプリ「頭痛ーる」などの活用: スマートフォンアプリ「頭痛ーる」をはじめとする気象病・天気痛対策アプリは、気圧予報をグラフで見せてくれます。気圧が大きく下がる予測が出たときは、アプリが事前に注意報や警戒レベルで通知してくれるため、すぐに予防行動に移ることができます。

予防のタイミング: 気圧が下がり始める予報日の前日や、アプリで「注意」マークが出た時点が、予防薬や漢方を服用したり、耳マッサージなどのセルフケアを始めたりする最適なタイミングです。**「痛くなってから」ではなく「なりそうになったら」**行動することが、症状の悪化を防ぎます。

低気圧の数値の目安: 一般的に、気圧が1000hPaを下回るときや、24時間で4~5hPa以上の急激な変化があるときは要注意とされています。ご自身の痛みの傾向と照らし合わせながら、この目安を把握しておくと便利です。

🔳 頭痛ダイアリーや体調日記をつけるメリットと方法

頭痛ダイアリー(頭痛日記)は、自分の頭痛パターンを客観的に把握し、

最適な対策を見つけるための強力なツールです。

医療機関でもその活用が推奨されています。

昨日はお休みをいただきました😢

— はるな (@_GohangaOishii_) October 10, 2019

低気圧頭痛に打ち勝つ方法を知りたい…

台風が近づいており、RICCAももれなく12日はお休みになりそうなので本日台風前の早めの飲酒しましょう( ◠‿◠ )

きょはふうかちゃんのバースデーだ(╹◡╹)💞💞

台風のでかさヤバイネ pic.twitter.com/f1exLHGbOi

メリット

1,トリガー(引き金)の特定:痛みが出た時の天気、気圧、睡眠時間、食事、行動などを記録することで、「どんな時に頭痛が起きやすいか」という自分のパターンが可視化されます。

2,服薬管理:鎮痛薬を飲んだ回数や量を正確に記録できるため、**薬剤性頭痛(薬の飲みすぎによる頭痛)**のリスクを早期に察知し、未然に防ぐことができます。

3,医師への情報共有:診察時にダイアリーを見せることで、医師が患者さんの症状や頭痛のタイプ(片頭痛か緊張型頭痛かなど)を客観的に把握しやすくなり、より的確な診断と治療方針を立てる手助けになります。

記録する主な項目

-

- 日付と時刻

- 頭痛の強さ(4段階程度のスケールで)

- 症状(ズキズキ、締め付けなど)

- 服用した薬の種類と量

- その時の体調(睡眠時間、ストレスレベル、生理周期など)

🔳 長引く・繰り返す頭痛は専門医へ:受診タイミングと注意点

セルフケアや市販薬でコントロールできない頭痛は、

我慢せずに専門医に相談することが大切です。

特に以下の場合は、速やかに医療機関を受診してください。

- 「いつもの頭痛と違う」: 急激に始まった、バットで殴られたような強烈な痛み、または今まで経験したことのない頭痛。

- 危険な随伴症状: 38℃以上の発熱、嘔吐、手足のしびれ、ろれつが回らない、けいれん、視界の異常などを伴う頭痛。

- 市販薬が効かない: 市販薬を飲んでも症状が改善しない、または3~4日以上頭痛が長引く場合。

- 薬への依存: 市販の鎮痛薬を月に10日以上服用している場合(薬剤性頭痛のリスク)。

受診する際は、脳神経内科や頭痛専門外来を訪ねるのが最も適切です。

その際には、記録した頭痛ダイアリーを必ず持参し、正確な情報を提供することで、

スムーズな診断と治療を受けることができます。

11月の気圧頭痛に打ち勝つための戦略

11月は、気圧の急激な変化と激しい寒暖差が重なることで、

気圧頭痛(天気痛)が多発する「危険な季節」です。

この記事では、あなたの体調不良がなぜ起こるのか、

そのメカニズムから具体的な対策までを解説しました。

まず、頭痛の原因は、耳の奥にある内耳の気圧センサーが敏感に反応し、

その情報が自律神経を乱すことにあります。

この乱れが、ズキズキとした片頭痛や、締め付けられるような緊張型頭痛、

さらにはめまい、倦怠感、むくみといった多様な体調不良を引き起こすのです。

気圧頭痛をコントロールする鍵は「先手必勝」にあります。

日々の生活の中で、気圧の変化を予測できるアプリや頭痛ダイアリーを活用し、

症状が出る前の「予兆」を見逃さないことが重要です。

予防とケアについては、内耳の血流を促すくるくる耳マッサージや、

首・肩を温めるホームケアを日常的に取り入れましょう。

さらに、質の高い睡眠や規則正しい生活習慣で自律神経を整えることが根本的な解決につながります。

また、血行促進とリラックス効果の高いヘッドスパなどのサロンケア

を低気圧の前に受けることも有効です。

セルフケアで改善しない場合は、五苓散などの漢方や、専門医への相談も視野に入れ、

決して我慢しないでください。

この記事で紹介したメカニズムの理解と具体的なケア方法を実践し、

11月の季節の変わり目を健やかに乗り越えましょう。

こちらもお勧めです♪